Se pararmos pra pensar, O Grito (The Grudge, 2004) não envelheceu tão mal. Preparando o que viria a ser sua marca em 98 com dois curtas (Katasumi e 4444444444), o cineasta Takashi Shimizu já dava uma pontinha do que se tornou uma franquia prestigiada: quando alguém morre com ódio intenso, nasce ali uma maldição, assumindo a forma da vítima e também o local da morte, e para quem adentra o local, termina sendo perseguido até o seu fim. Mesmo tendo nove títulos, a saga nipônica que encerrou em 2015, agradou quando em 2002 trouxe uma trama com pessoas interligadas por uma maldição e a narrativa que enriquecia o escopo. No remake americano de 2004 (que contou com mais duas sequências), fez questão de apontar que faz parte do mesmo pacote. Agora, em 2020, estamos diante de mais uma investida, nessa em que a maldição retorna em sua versão mais rasa.

É válido apontar que o roteiro escrito pelo também diretor Nicolas Pesce, inspirado no roteiro original de Shimizu, não deixa de ser curioso, uma vez que voltamos para o que O Grito (Ju-On, 2002) fez: a teia de personagens ligados por uma maldição. Passada entre dois anos, a história aqui se inicia em 2004 com Fiona Landers (Tara Westwood) deixando a tal casa amaldiçoada no Japão, e de maneira abrupta entendemos que a mulher mal foi apresentada e já tá condenada – com um texto explicando tudo pra completar. Então, na linha presente em 2006 (isso mesmo, ignorando o remake americano) conhecemos a protagonista da vez, a detetive Muldoon (Andrea Riseborough) que se vê envolvida com a investigação de um acidente conectado com outros casos da residência Rayburn pra lá de bizarros, o que claro, a coloca como parte da maldição.

A maior criatividade de The Grudge está no fato de funcionar como uma história ainda desconhecida de pessoas presas a maldição, e como de praxe, um remake que não esquece de onde começou – mas agora centrado em solo americano. O pior nisso é que para quem assistiu ou não Ju-On, Nicolas trouxe um terror sobrenatural apático que não se arrisca para convencer da necessidade de mais uma vez revisitarmos a história.

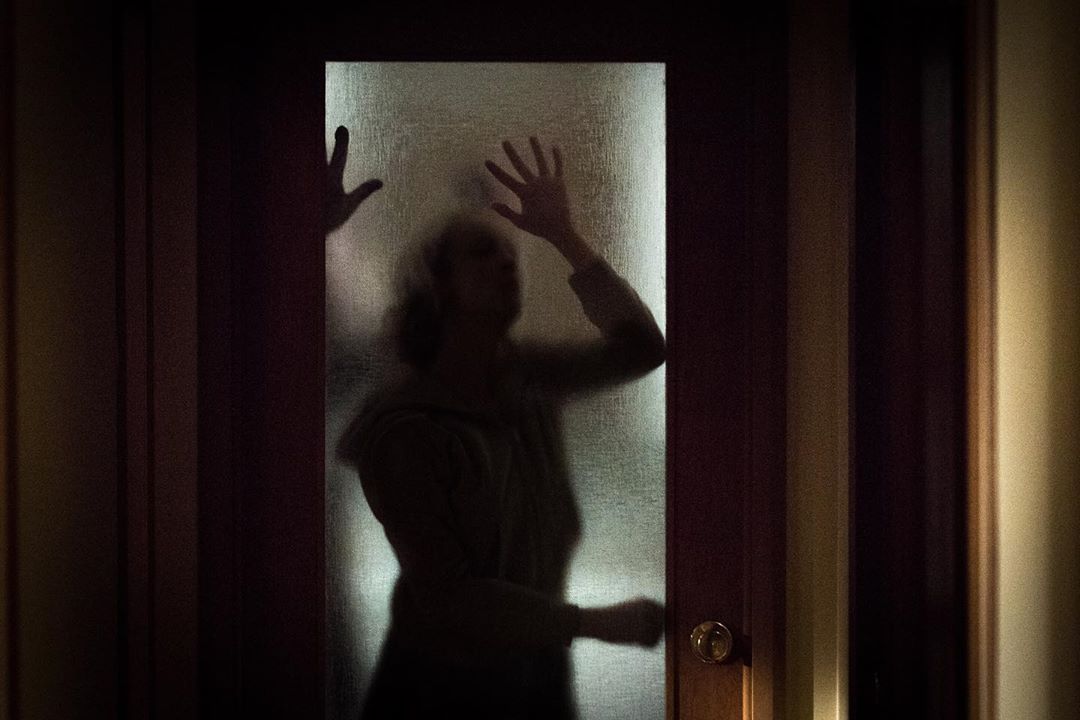

Assim como sua cena de abertura, o terror do filme se concentra numa demonstração superficial e que, até mesmo soa pretensiosa, dada a construção zero de atmosfera para os eventos que deseja narrar. A medida que a detetive se aproxima do que desconhecia no caso, somos conduzidos para outras duas vítimas, o que deveria transmitir alguma empolgação, mas não, é como se o diretor não conseguisse usar do potencial que os arcos possuem para o benefício dessa façanha.

Por si só, as histórias alternadas carregam suas peculiaridades: dois casais, no primeiro temos Peter (John Cho) e Nina (Betty Gilpin) lidando com uma complicação na gravidez, e o segundo, um casal na terceira idade, o qual William (Frankie Failson) enfrenta a perda de sanidade de Faith (Lin Shaye). Parece que Lin não cansa de interpretar personagens no subgênero paranormal, sendo que novamente a atriz acerta ao exprimir a estranha natureza do caso em sua atuação. E para Peter e Nina, a coisa já perde a graça quando utiliza de conveniências estúpidas para fazer o susto fácil acontecer.

A maquiagem é uma aposta clara para dar um up a caracterização às aparições demoníacas, contudo, do teto do jumpscare não passa, deixando a pobre apresentação se contentar com cortes rápidos da edição na tentativa de que vai fazer você saltar da poltrona do cinema. Não bastando isso, Nicolas ainda tenta inserir uma homenagem (tá mais pra ensaio) à cenas que outrora funcionaram no longa de 2004 (como a mão na cabeça de Sarah Michelle Gellar no banho), mas que no resultado final fica só o gostinho de algo forçado para se remeter a saga a que pertence. Talvez, seria interessante a construção de cenas autorais ao invés de uma refilmagem sem brilho — o que o filme já é.

No meio disso, a cinematografia de Zack Geller só deixou a desejar pois, o que é uma fotografia escura para dar identidade a um filme opaco na sustentação de sua narrativa? Se o terror não é ousado nem na história, de nada acrescenta um elemento técnico que ao contrário de enriquecer a película, torna a percepção dos acontecimentos confuso e quase que incompreensível. E se tudo isso estava pouco, no seus noventa e cinco minutos de duração com uma história pré-conhecida, Nicolas permitiu ainda um didatismo desgastante e desnecessário, já que o fato das mortes serem interligadas não tornaram a compreensão da trama complexa.

Nessa guerra de maldição, o peso ficou mesmo para o elenco que se empenhou tanto numa trama que não batia com o esforço. É notório que estão levando a história mais a sério do que a condução se arrisca. Em suma, esse reboot de um remake finda como se tivesse contado um caso tão obscuro e desolador com ares de uma direção intimista que vai fazer você refletir antes de sair da sessão no cinema. A intenção foi entendida, mas é provável sair com ódio do tempo que perdeu por mais uma produção hollywoodiana prescindível de terror. E Kayako não sabe mais arrotar como antes, o cúmulo.

Ama ouvir músicas, e especialmente, não cansa de ouvir Unkle Bob. Por mais que critique, é sempre atraído por filmes de terror massacrados. Sua capacidade de assistir a tanto conteúdo aleatório surpreende a ele mesmo, e ainda que tenha a procrastinação sempre por perto, talvez escrevendo seja o seu momento que mais se arrisca.