Foi ao ar a segunda temporada de The Handmaid’s Tale (2017 -) e muita, mas muita, coisa nova aconteceu!

A série, que foi mais do que aclamada em sua temporada de estreia e saiu levando vários prêmios importantes no Emmy’s no ano passado, manteve o mesmo tom, mas ampliou consideravelmente os temas.

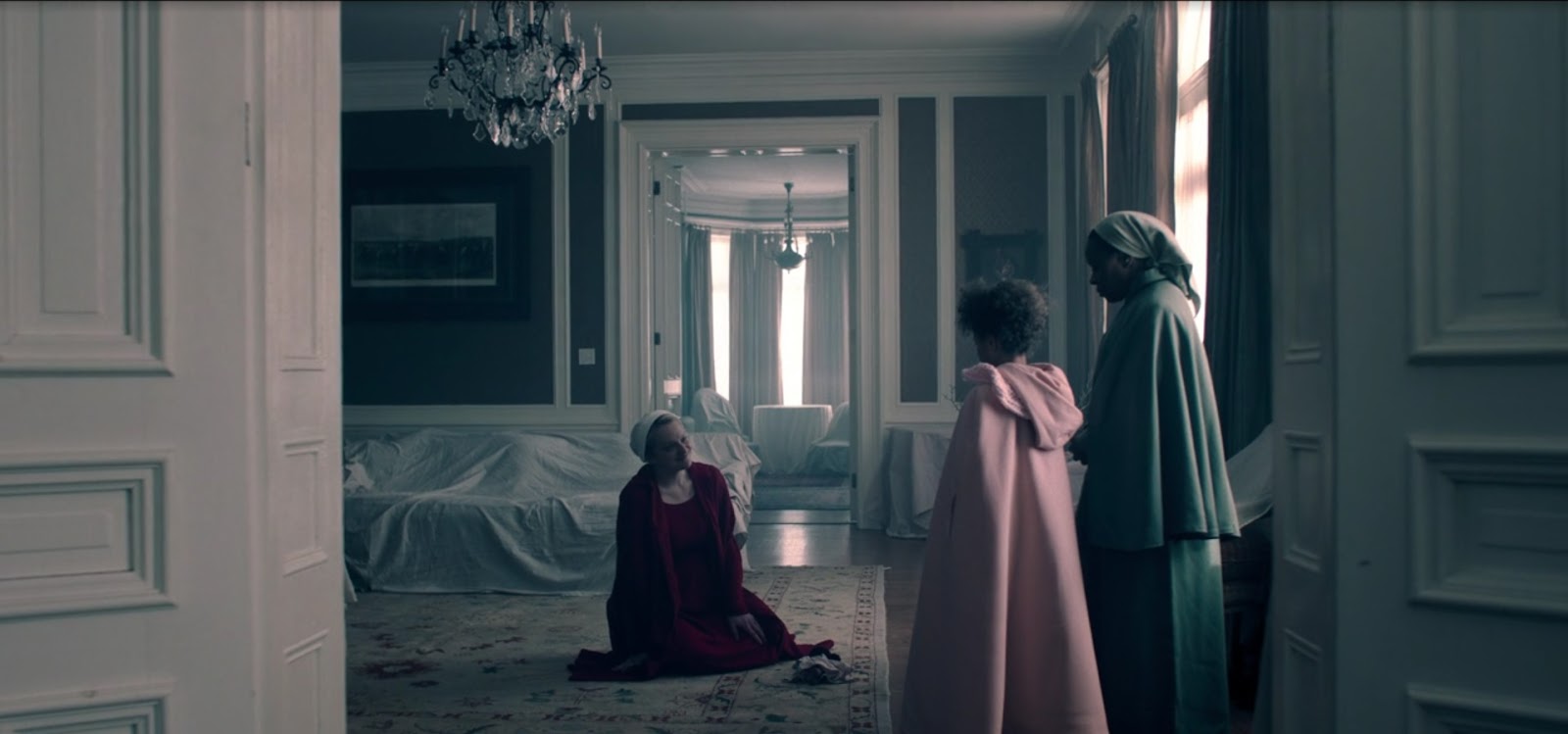

A proposta agora era ampliar o universo criado por Margareth Atwood e pudemos saber um pouco mais sobre as colônias, a posição das esposas, a rede das Martha’s, a vida das pessoas que não compõem a estrutura do alto escalão de Gilead. Mas o tema de maior destaque dessa temporada, e o que chamou mais minha atenção foi mesmo a maternidade.

Pois muito bem, o final da temporada passada deixou todo mundo angustiado, quando a June/Offred (Elizabeth Moss) é levada da casa dos Waterford, sabe-se lá para onde, após ter se recusado a participar da execução de Janine (Madeline Brewer), uma outra aia, por apedrejamento.

A nova temporada retoma justamente esse ponto da história e disse de cara a que veio. Os primeiros minutos foram bem intensos e, se a vida das aias já era basicamente um inferno, a represália pelo ato de rebeldia (e união) que elas demonstraram ao se recusarem a participar do apedrejamento de uma delas foi além das minhas expectativas sobre a crueldade que Gilead poderia ofertar.

June, porém, submete-se apenas a parte dos castigos, pois Tia Lydia (Ann Dowd) logo descobre que ela está grávida e, portanto, ela deve ser preservada nessa aura sagrada da mulher gestante, guardiã de uma vida que cresce dentro dela.

A gravidez da nossa personagem principal marca toda a temporada. É essa gravidez que delimita o tempo em que essa preservação ou preocupação com o corpo de June vai se dar pelas pessoas ao seu redor. Além disso, cada fase da gravidez determina as possibilidades físicas da personagem de atuar em sua defesa e de seu bebê, enquanto ambos dividem a existência em um mesmo corpo.

June funciona como um prisma que irradia a maternidade em várias de suas facetas e a acompanhamos em seu desenvolvimento gestacional, enquanto ela lida com a realidade de parir uma criança em Gilead e com as lembranças de sua filha mais velha e de sua mãe, Holly (Cherry Jones), personagem a que fomos apresentados nesse momento da trama.

Holly aparece em flashbacks que nos ajudam muito a entender mais da nossa protagonista. Ela é uma militante feminista aguerrida, que atua na linha de frente na luta pela defesa dos direitos das mulheres. Sua relação com a filha, apesar de amorosa, não é fácil, e podemos perceber que June estabelece a sua vida adulta (antes do golpe de Estado) em contraste com a de sua mãe, buscando uma vida mais tranquila e mais conformada com os dos padrões sociais: um bom emprego, casamento com um cara legal, a maternidade.

Em determinado momento, descobrimos que Holly foi mandada para as colônias, lugar relegado a essa mulheres transgressoras e inábeis à divisão nas castas femininas de Gilead. O peso dessa descoberta em June é muito grande e ela própria reconhece que os esforços de sua mãe em combater o patriarcado (e, possivelmente, a ascensão do novo regime) estavam corretos. Essa dicotomia entre o comportamento da mãe e da filha é algo de fácil identificação pelo público, já que muitos de nós ao longo da vida observamos nossos pais, suas escolhas e, a partir delas, traçamos caminhos diferentes.

Contudo, a relação dessas mulheres também representa um conflito geracional num aspecto social mais geral, em que uma geração posterior à outra que lutou pela aquisição de direitos toma esses direitos por garantidos, como se fossem algo perene, realidades presentes desde sempre e para sempre, e, por isso, se mantém alheia a determinados sinais de alerta e, consequentemente, mais vulnerável à perda desses direitos.

No início da obra, quando somos apresentados à Offred, ela própria reconhece que esteve “dormindo” por algum tempo, mas que agora despertou para a realidade ao seu redor. Quando conhecemos Holly, percebemos que esse despertar significa também manter viva a memória da mãe e, de alguma maneira, buscar nela inspiração para transgredir, mais do que sobreviver, o que foi seu principal objetivo na primeira temporada.

E transgressão passa a ser quase o sobrenome de June, apesar da tortura psicológica que ela sofre ao ser levada a acreditar que sua postura de resistência não abala o sistema e causa dor, sofrimento de morte a pessoas inocentes.

Mesmo assim, June arranja forças para seguir em frente e aqui chamo atenção para a sucessão de eventos que se segue desde o momento em que nossa Offred tem a oportunidade de reencontrar, ainda que brevemente, sua filha mais velha, Hannah (Jordana Blake), até o parto da criança que espera como aia.

Em uma entrevista de divulgação da série, Bruce Miller, produtor e roteirista, disse que a cena de reencontro entre mãe e filha, separadas há anos naquelas circunstâncias, não foi fruto apenas da criatividade dos escritores, mas de uma pesquisa feita junto à ONU sobre a reunião entre crianças e seus responsáveis, apartados em situação de guerra, sequestro internacional ou outro conflito. A raiva a sensação de abandono demonstrada por Hannah é quase sempre a reação natural em situações semelhantes e isso trouxe uma carga de realidade muito grande para aquele momento, mas também a forma como June lida com a rejeição da filha trouxe esse mesmo realismo, pois ela engole o próprio sofrimento e o anseio pela filha para deixar a criança segura e, aos poucos, reconquistar sua confiança. Não à toa, foi a cena que me trouxe mais lágrimas aos olhos, pois me fez lembrar da minha própria mãe (longe de querer comparar a minha vida de classe média brasileira a uma situação dessas), que muitas vezes agiu de forma similar. Minha mãe não é uma mãe perfeita, assim como June também não é (ou não foi), mas elas duas são mães que amam suas filhas e esse sentimento-guia já é tudo.

Nem todas as mulheres nascem para ser mães, como ainda se espalha por aí (infelizmente). Algumas não querem, outras não gostam, e isso faz parte do humano que há em todos nós. As que se dispõem a esse papel muitas vezes não sabem muito bem o que estão fazendo, porém agem da melhor forma que podem, por amor aos filhos. Vemos isso em June, claramente.

Após o encontro com a filha, June se vê sozinha, nos momentos finais de sua gravidez, numa casa no meio do nada e faz uma última tentativa de fuga, que resta frustrada, e ela se rende às dores do parto e ao seu destino em Gilead, mas não sem luta.

Numa das cenas mais incríveis dessa temporada (é difícil escolher), June pare a filha de forma natural, se afastando do ritual que o regime impõe. Parir, naquela circunstância, foi o maior ato de resistência que essa mulher fizera até então. “Aqui vamos nós”, ela diz. Aqui vamos nós, você e eu que me assiste; aqui vamos nós, eu e você minha filha, assumir o controle desse espaço, desse corpo, dessa vontade que nos foram negados, através de um ritual de vida. Nasça você, quando eu lhe parir.

A todo tempo, a lembrança do parto da primeira filha, a figura do marido, da melhor amiga surgem na mente de June, mas principalmente é Holly que está no seu pensamento. Reconectando esses pontos de sua vida, June dá o nome de Holly à sua menina. Essa filha, todavia, em Gilead, pertence a Serena (Yvonne Strahovski) e prontamente a bebê e a mãe legítima, na visão do regime, são reunidas.

Durante toda a temporada, a protagonista desenvolve um relacionamento totalmente novo com Serena Joy, a esposa, que muitas vezes é sua carrasca. As duas estabelecem uma dinâmica de colaboração, apesar de informada por uma boa dose de rivalidade e ressentimento mútuos. O arco da Serena, para mim, foi o mais interessante dessa temporada. Pudemos acompanhar um pouco mais de sua história antes do estabelecimento do novo Estado, cuja ascensão teve sua colaboração ativa como uma das articuladoras.

A discussão sobre o paradoxo da tolerância ganha novas nuances com a história de Serena e nos questionamos se ideias de índole intolerante devem ser toleradas, e em que medida ou forma isso poderia acontecer.

Serena é uma mulher forte, inteligente e instruída, que usa esses atributos para divulgar suas ideias fundamentalistas. E ela requer a mesma postura de força de seu marido. Em determinado momento ela lhe ordena: “seja um homem!” O peso desse imperativo vindo da Serena é extremamente impactante, pois o fato de você ser mulher em um contexto machista não te exime de perpetua-lo, e, fazendo isso, reforçar um sistema de opressão que mais cedo ou mais tarde vai te engolir.

Em Gilead, Serena ocupa uma posição de privilégio em relação a outras mulheres, mas passa por restrições que ela chama de “pequenos sacrifícios” em prol do desenvolvimento de uma sociedade que ela acredita ser melhor e, sobretudo, para poder ser mãe. Em troca desses prêmios, ela abre mão de seu trabalho, do acesso à leitura e da sua voz. Contudo, essas coisas todas compõem a mulher que Serena é, e cada vez que ela tenta retomar um pouco desses seus atributos, ela é punida e sua integridade moral e física é violada.

Serena leva uma surra do marido quando ele descobre que ela assumiu, depois do atentado que o deixou hospitalizado, o trabalho que a ele cabe, pedindo a June ajuda para tanto. Depois, ela recebe a pena de mutilação, ao demandar, em Assembleia, ao lado de outras esposas, direito à leitura para todas as crianças, meninos e meninas, de Gilead, e ela própria lê o versículo talvez mais famoso da Bíblia, do evangelho de João: “e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus”.

A partir daí ela compreende os perigos que aquele lugar oferece, o que a motiva, inclusive, a permitir que June saia em fuga com a filha, que ambas compartilham e amam e abrem mão em nome desse amor. Sim, June surpreende a todos quando entrega a criança nos braços de Emilly (Alexis Bledel) e permanece em Gilead, provavelmente para ir em busca da filha mais velha ou destruir aquele lugar de uma vez por todas.

Talvez não tenha sido um final que atendeu a todos os gostos, mas foi um final plausível até apara a continuidade da obra, que tem muito mais a mostrar com June em Gilead do que refugiada no Canadá, como tem sido o caso das personagens que conseguem escapar do regime.

Aqui nossa protagonista perde um pouco o tom de anti-heroína construído ao longo da obra, assumindo ares próprios de super-heroína, com direito a pose com uniforme e tudo, mas aí, vale lembrar das palavras de June: “não deveriam ter nos dado uniformes se não quisessem que formássemos um exército” e “tudo o que nós deixamos para trás é o uniforme: esposa, aia, Martha, mãe, filha, amiga, rainha, piranha, criminosa, pecadora, herege, prisioneira”, qualquer que seja o destino.

Um moça nordestina que descobriu liberdade no feminismo. Opinativa e tagarela aos montes, vem aprendendo o poder do silêncio e da frase “não sei”. De podcasts e vídeos de Youtube alimenta o seu pet Curiosidade e tem certeza que a trilha sonora da sua vida é a discografia da Beyoncé.